Guido D'Arezzo

Guido D'Arezzo è considerato il

principale trattatista e didatta del Medioevo. Egli nacque in un villaggio vicino a Pomposa (Ferrara) nel

995. Si fece monaco nel monastero di Pomposa ma poi, in seguito a contrasti con alcuni confratelli,

si trasferì ad Arezzo dove fondò una

scuola di canto. Il suo

metodo di insegnamento e le sue

innovazioni in campo musicale

si diffusero molto. Egli godeva anche della stima di papa Giovanni XIX. Guido D'Arezzo morì in un convento dei Camaldolesi nel

1050. Tra le sue opere ricordiamo: Micrologus de Musica, Prologus in Antiphonarium, Regulae rhytmicae, Epistola ad Michaelem.

-L'ESACORDO E IL NOME DELLE NOTE: Guido D'Arezzo sviluppò un metodo chiamato

solmisazione per facilitare ai cantori l'apprendimento delle melodie scritte sul rigo. Questo metodo si basa

sull'esacordo che è la successione di

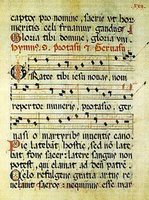

sei suoni in cui il semitono è collocato in posizione centrale. Egli lo derivò dalle note delle sillabe iniziali di ognuno dei sei emistichi che compongono la prima strofa dell'

Inno di San Giovanni, il protettore dei cantori. Unendo queste sillabe con le relative note si ha l'esacordo (ut,re,mi,fa,sol,la).

Il “

si” nacque dall'avvicinamento delle due

lettere iniziali di Sancte Johannes, il verso adonio che conclude la prima strofa dell'Inno di San Giovanni. Fu

Ludovico Zacconi a proporre l'adozione del “si”.

Quello che oggi conosciamo come “

do” una volta era chiamato “

ut” (ancora oggi in Francia è chiamato così). La sostituzione avvenne nella

prima metà del XVII secolo su proposta di

G.B. Doni. Do è la sillaba iniziale del suo cognome.

-LA SOLMISAZIONE: La solmisazione (dall'unione delle parole sol e mi, le note in cui si effettua la mutazione)

è l'applicazione dell'esacordo alla successione dei suoni impiegati nella pratica esecutiva. In tal modo tutti i

semitoni, anche quelli tra LA-SIb e SI-DO, venivano indicati con MI-FA. Si ebbero così

3 esacordi duri (ut=sol),

2 esacordi naturali (ut=sol) e

2 esacordi molli (ut=fa). Questo processo fu usato

fino al XVI secolo. La solmisazione permetteva ai cantori di leggere ed intonare canti nuovi o comunque sconosciuti.

-LA MUTAZIONE: Quando l'estensione di un canto era compresa nell'ambito di un esacordo, i cantori associavano ad ogni suono le corrispondenti sillabe esacordali fino a memorizzare gli intervalli, per poi sostituirle con il testo del canto. Quando invece

l'estensione di un canto

superava l'esacordo, essi procedevano nello stesso modo ma applicando la

mutazione degli esacordi. Questa mutazione veniva effettuata nei punti in cui si passava da un esacordo all'altro e consisteva nella

sostituzione delle sillabe dell'esacordo da cui si proveniva con le sillabe del nuovo esacordo. Ogni semitono veniva indicato con le sillabe MI-FA.

-LA MANO GUIDONIANA

-LA MANO GUIDONIANA: La

mutazione presentava

molte difficoltà, così i posteri inventarono il

sistema della mano armonica o guidiniana. Secondo questo metodo la

successione dei suoni corrispondeva alle falangi e alle punte delle dita (come si può vedere nell'immagine a sinistra).

-LA MUSICA FICTA:

Dall'XII sec. il

numero di

suoni alterati crebbe con la conseguente origine di

nuovi esacordi. Per indicare

l'alterazione si utilizzarono il

b rotondo (o molle) per l'abbassamento di un semitono e il

b quadrato (o duro) per l'innalzamento del semitono.

Durante l'alto Medioevo la maggior parte della musica venne impiegata nelle manifestazioni come i giochi e gli spettacoli dei mimi e dei giullari. Di queste musiche, però, non ci è pervenuto niente. Si conservano, invece, alcuni canti profani in latino dei secoli IX e X in notazione neumatica. I più noti sono: Il “canto delle scolte modenesi”, il “Planctus Karoli” e “O Roma Nobilis”. Nei secoli XI-XIII si diffusero anche i canti dei goliardi, studenti nomadi in Francia, in Inghilterra e in Germania. Questi canti trattavano temi come l'amore, il vino e la natura. La raccolta più nota è un'antologia di 50 canti noti come i Carmina Burana perchè conservati nell'abbazia di Benediktbeuren.

Durante l'alto Medioevo la maggior parte della musica venne impiegata nelle manifestazioni come i giochi e gli spettacoli dei mimi e dei giullari. Di queste musiche, però, non ci è pervenuto niente. Si conservano, invece, alcuni canti profani in latino dei secoli IX e X in notazione neumatica. I più noti sono: Il “canto delle scolte modenesi”, il “Planctus Karoli” e “O Roma Nobilis”. Nei secoli XI-XIII si diffusero anche i canti dei goliardi, studenti nomadi in Francia, in Inghilterra e in Germania. Questi canti trattavano temi come l'amore, il vino e la natura. La raccolta più nota è un'antologia di 50 canti noti come i Carmina Burana perchè conservati nell'abbazia di Benediktbeuren.